日期:2025-07-06 09:31:33

红太阳配资

红太阳配资

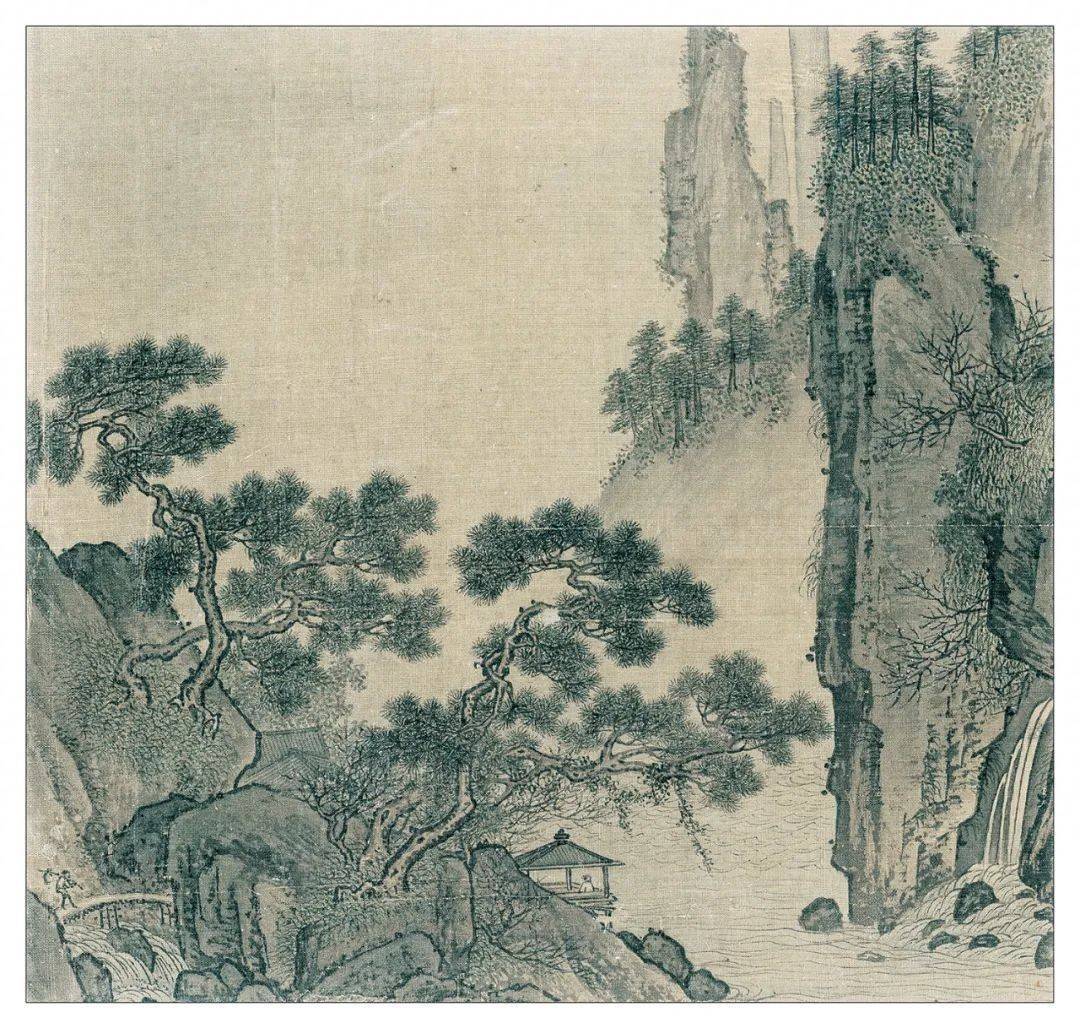

宋佚名《观瀑图》虽无作者署名,却以精妙构思与技法突破,将宋代文人“不下堂筵,坐穷泉壑”的隐逸美学推向极致。这幅绢本设色扇面画以“残缺”之姿,构建出完整的山水宇宙,其艺术张力恰源于对传统范式的颠覆与再造。

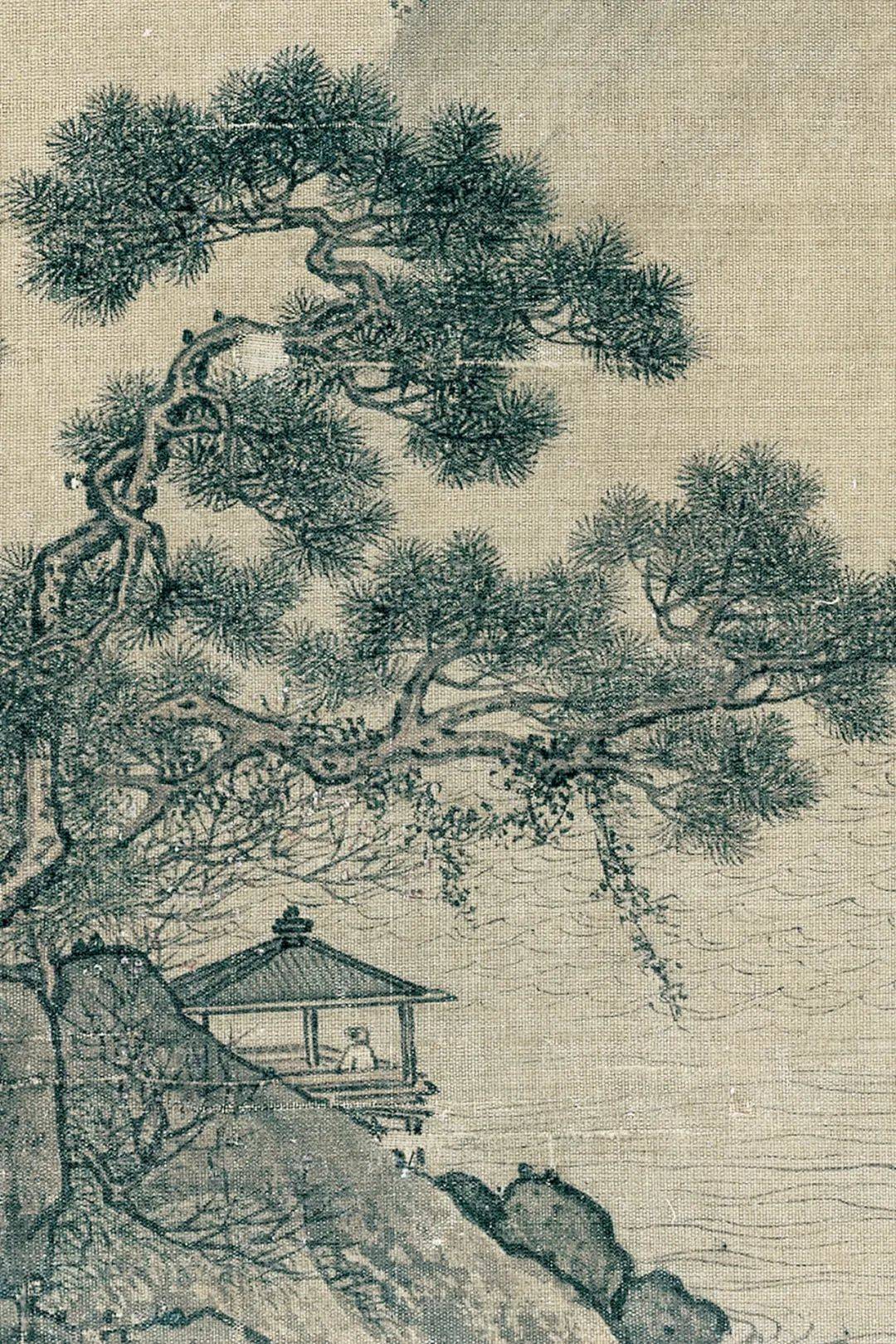

画面截取山涧局部,左侧水榭半隐于古树,右侧峭壁飞瀑如银河垂落,白衣高士踞坐凝视溪流。这种“截景式”构图打破全景山水范式,却通过溪流走势将视觉焦点引向瀑布,形成“密不透风、疏可走马”的节奏。近景岩石以小斧劈皴法短促排列,远山淡墨晕染,虚实对比中暗藏空间密码——画家故意留白云雾,让观者以想象填补“画外之画”,恰似宋代文人“以心观物”的哲学投射。

山石硬朗的斧劈皴与人物简劲的铁线描形成张力:前者承袭李唐院体派的雄浑,后者却以“减笔”写意红太阳配资,衣纹线条如书法折芦,五官仅以淡墨点染。这种“工中见写”的矛盾,实为文人画家对职业画工的隐性超越——他们用院体技法描绘自然,却以写意笔触赋予人物超脱尘世的气质。高士“袒胸观瀑”的姿态更显深意:衣衫敞开而非端坐,暗示其已突破礼教束缚,与山水融为一体。

红太阳配资红太阳配资

画面虽无直接声效描绘,却通过多重符号构建听觉想象:瀑布以虚淡长线勾勒,水花用淡墨烘托,水榭栏杆以意笔挥就——这些“非写实”处理,反而让观者耳畔响起“飞流直下”的轰鸣。更妙的是,高士与侍童的静默凝视,与瀑布的动态形成“无声对有声”的戏剧性对比,暗合道家“大音希声”的哲学。这种“以静制动”的声景设计,比直接描绘水声更具艺术穿透力。

作为佚名作品,《观瀑图》的“无名”状态恰成其艺术特质的注脚。画中高士褪去官服、隐居山水的形象,与作者身份的模糊形成互文——或许画家本人就是一位不愿留名的隐士,通过作品完成对世俗身份的彻底抛弃。而乾隆御题“小亭高卧涤烦襟”的印章,更将这种隐逸精神从画中延伸至画外,使一幅扇面画成为跨越时空的文人精神对话场。

当我们将目光从瀑布的“形”转向其背后的“道”,便会发现《观瀑图》的真正魅力:它以残缺之躯构建完整宇宙,用矛盾笔墨诠释隐逸哲学,借无声画面唤醒听觉想象,最终让一幅小尺幅扇面,承载起宋代文人“以艺近道”的精神追求。

长胜配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。